《史蒂夫・班農的消失》(2018),北美館,作者攝。

我們為什麼要在乎史蒂夫・班農?

作為川普所代表意識形態的基進反對者,我對於班農,這位幕後操盤協助川普當選2016年的美國總統,卻又迅速被川普冷落並檯面上拉開距離的右翼政治人物,總是有一股由內而生的強大厭惡感,同時與無以名狀的好奇並存。班農曾擔任過川普時代七個月的美國白宮首席策略長,又在2017年中的在夏洛茨維爾鎮(Charlottesville)的「團結右翼集會」(Unite the Right)右派崛起暴力事件失控之後,被川普解除於白宮職位,並大量公開詆毀班農。更戲劇性地,川普在這次總統大選敗選後,於一月二十日將離開白宮之前的清晨一點左右,突襲式地對班農頒布了全面性的特赦。無論是川普擔憂班農纏身的「美墨邊境築牆」政治獻金詐騙官司,將對他個人有所迫害,或者計劃性預謀之後的政治復出,班農絕對會在全球右翼政治的地景上,持續作為一個「可怕又強大的反派角色」。

對於班農這種矛盾的情感,在《全球搬弄:班農的王者製造地圖》(The Brink)這部紀錄片中,刻畫地相當精闢。本片導演Alison Klayman,貼身拍攝並記錄班農從2017年竄紅為政治明星,至2018年於政壇中失意的壓縮時間。這名六十多歲、挺著啤酒肚的保守派白人老男人,有著奇妙的時尚堅持,要一次重疊地穿兩件襯衫(以上)、搭配象徵英國皇家「上流階級」的Barbour油布外套,卻不時被拍攝到穿著美國青少女雪靴品牌「UGG」的室內拖鞋,以及他不離手被認作是自由派和嬉皮愛喝的「康普茶」(Kombucha),甚至連他的幕僚都嘲笑他為何這麼愛康普茶,他也只聳聳肩答到:「我不知道是不是咖非因,但它讓我充滿精力」。

《全球搬弄》這部影片的觀眾設定,絕對是像我這般政治光譜傾向於自由派的觀眾,而非班農的忠實信徒。導演不時加入自由派記者對班農不留情面的批判,比如在一次訪問場景中,《衛報》(The Guardian)記者當面評斷班農所輸出的政治訊息為一種「狗哨政治」(dog whistle politics),不僅僅傳播刻意剪接過的片面事實,更增加情緒的渲染、煽動仇恨與分裂。但對於所謂「反派角色」的私密刻畫和影片再現的危險處,也就在於觀眾即使反對他所代表的意識形態:反同志、反移民、白人至上主義,在紀錄片的動態細節中,我們無法克制地、彷彿更加走進他的生活,看見他的矛盾、他(莫名其妙)的美學、他奢華的私人飛機、他的挫敗和失意,甚至是他的一種同時令人作噁又令人好奇的政治魅力。

班農非常理解這樣的矛盾情感即是他個人擅長操弄的項目,他不拒絕任何與自由派辯論和曝光的機會,他了解「政治宣傳」(propaganda)的意義就在於,你不需要讓人同意你的每一條政治理念,但你需要讓人對你感興趣。他在片中與導演的對話也提到,他幫助川普競選時體會到的政治宣傳精髓:「沒有什麼新聞是壞新聞」」,持續的曝光與開啟新的話題才是宣傳的王道。他講到在高盛銀行擔任投資家的經驗,以及哈佛商學院所教導他的事:「政治意見和金融交易以一樣的方式傳播。」

對於媒體策略的掌握與高度敏感,班農曾成立至今仍聲名狼籍的右翼網站《布萊巴特新聞網》(Breitbart News),親自製作右翼電台節目《愛國者》(Patriot),以「假新聞」之名打擊假新聞,班農對他的聽眾們說:「假新聞在社會上已經太氾濫了,絕對不要相信反對黨的假新聞!」他更老謀深算之處也在於、十分拿手以建立新的概念來取代反對方的攻擊,比如針對自由派對他煽動種族主義的批判,他提出另一個概念來反駁:「我們宣導的是『經濟民族主義』,以美國人為優先的經濟政策,而不是種族主義。」經濟民族主義(economic nationalism),聽起來多麼經典、大方且有力,讓人肅然起敬,有哪一個美國人願意站在它的反對面呢?

真實難辨、如假包換,班農的全球右翼政治宣傳無所不在。如在當期北美館雙年展作品《史蒂夫・班農:宣傳大業的梳理與回顧》中,藝術家與研究者Jonas Staal,梳理了班農較少為人所知的另一個角色:好萊塢執行製片。九〇年代開始,班農看準好萊塢作為大眾政治宣傳的媒介,而在2001年美國九一一恐怖攻擊之後,他更加目的導向的發展「動力電影」(Kinetic cinema)這個品牌,以末日電影的宏大敘事,宣導白人基督教經濟民族主義將如何成為美國的新希望,帶領美國人民迎戰伊斯蘭恐怖主義、全球主義菁英以及文化馬克思主義。

《史蒂夫・班農:宣傳大業的梳理與回顧》,北美館,作者攝。

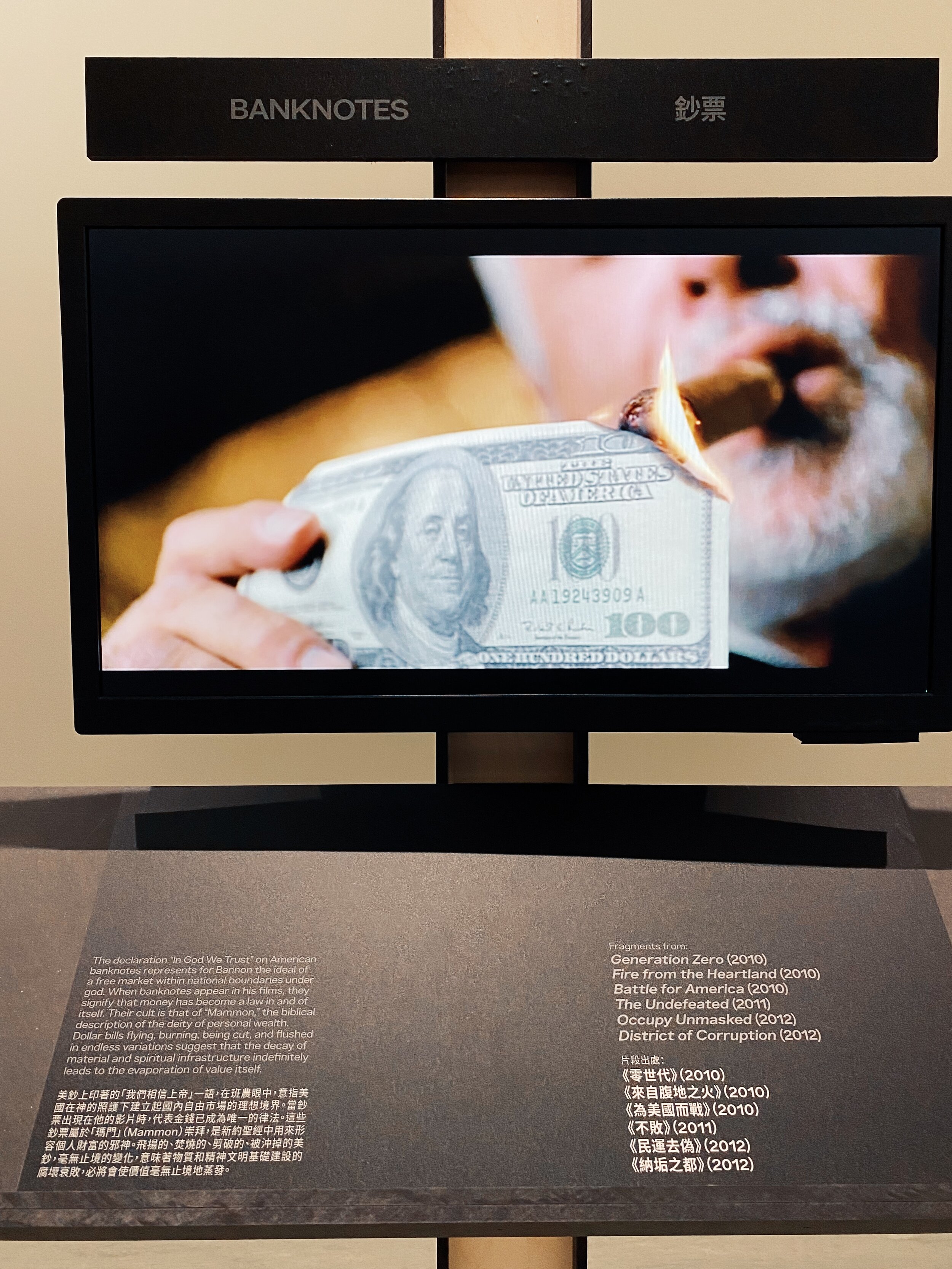

Staal的錄像裝置作品呈現了在2004年至2018年班農所指導的十部電影中,如同聖經史詩般精心鋪設的關於災難、權力、道德與末日的隱喻:狩獵的獅子即是全球主義精英對於保守派守護者的不懷好意、崩塌的建築為主權國家的瓦解、燃燒的鈔票為俗世邪惡取代神聖精神文明的惡兆、雪崩則預告了世紀自然與文明大衝突的「第四次轉折」(Fourth Turning)的不可避免,而關於進步派社會運動,那些上空赤裸的嬉皮、憤怒的女性主義者,對於班農來說,不過就是二戰後,人類走向極端個人主義與反對宗教與國家價值的悲劇。

如同《全球搬弄》紀錄片中的隱藏敘事,Staal在展場以整面牆呈現「宣傳的目的不單只為了傳達訊息,更要建構全新的現實。」無論觀眾是否對班農的右翼政治理念買單,透過大量的影音宣傳,我們都不得不看見一個極度具有渲染力的右翼基督教世界觀:人類世俗的災難正在發生中。有鑑於此,這次的全球疫情,也正好成為班農廣大的宣傳機器,大量製造關於中國共產黨人工製造病毒的爭議言論,甚至在2020年六月和《亞洲時報》的訪談中,造謠死於警察不當執法的非裔美國人佛洛依德的「驗屍報告中發現含有新冠病毒,因此佛洛伊德極的死亡很可能與病毒有關,也因此是中共製造的問題。」規避美國政府處理不當的種族主義與警察暴力問題。而對於台灣的人們,由於累積了對中國政府打壓所產生的長期不滿,也不幸地容易成為這些美國右翼虛假訊息餵養的對象。

展場中《史蒂夫・班農的消失》這件寓意強大的作品,則呈現了在同一個場景中、消失在川普身邊的班農,一方面代表了如《全球搬弄》片中班農被驅逐出白宮的殞落,但另一方面,若從右至左的方向閱讀,即可以看作是《史蒂夫・班農的再起》。無論是他如同金融交易與好萊塢式的政治選傳手法不會就此終結,白人至上主義也更不會隨著他與川普的暫時退出幕後而消失於政治舞台。《全球搬弄》紀錄片與《宣傳大業》影像裝置,都同時提醒了我們,作為二十一世紀的政治參與者與媒體使用者,必須具備更加後設的視角和冷靜的觀察,因為我們很可能已經不知不覺地深陷在政治宣傳所創造的全新現實之中。若我們所關心的是能維護有多元視角並存與協商的社會,也更必須在潮起潮落的媒體文化中,抵制最廉價卻有效的宣傳手段:族群之間的對立。