Free the Nipple 運動強調身體的除罪化和去性化,特別是長期下來受到權力監控的女性身體。這個運動在今年三月一名冰島女性標籤 #freethenipple 拍照上傳 Twitter 露乳的照片之後,引進網路上廣大的討論。在臺灣,由劉美妤、鏡子、林郁璇、宋晉儀、和王立柔五名女性拍攝響應此運動的計畫,上傳上空照片,挑戰 Facebook 對身體的監察制度,引起廣大的爭論。此篇文章並不是要進行「女性乳頭是否能裸露在公開場合或社群網路」這個層次的辯論,我個人支持對於任何身體審查制度的挑戰,但我在此主要想要探討的是女體在大眾媒體的再呈現和當今女權運動發展的矛盾關係。

參與解放乳頭拍攝計畫的《眉角》雜誌編輯劉美妤和獨立記者王立柔,在她們的文章中已經很清楚地書寫臺灣媒體如何操弄女體的亂象。新頭殼、蘋果日報、和自由時報等等媒體不但未經授權地使用照片,報導的重點偏離解放乳頭此運動的初衷,明顯為藉此機會使用曝露女體製造話題。「太陽花女將」一辭甚至被錯置地挪用來稱呼劉等人,並因此某一方面「成功地」被其他媒體照抄大肆傳播,說明了大眾媒體對於女性和女權主體的兩種層面的「敘述投資」"narrative investment"(Ahmed, 2015):ㄧ、太陽花運動本身的性化,和內外尚未疏解的性別不平等,使得媒體能藉此再次冷飯熱炒渲染太陽花運動和裸露女體的關聯;二、光憑是「裸露的女體」不足以達成政治訴求,而必須藉由「太陽花」這個「真正的(男性的、國家主權的、經濟面的)運動」,來成為一項正當的政治。換句話說,這件事情不僅僅代表了臺灣主流媒體的劣質性,更彰顯了性別運動的次要性和邊緣化。

去性化 vs. 全面性化

八〇年代開始,歐美女權運動挑戰大眾對於女體的限制和審查的 "sex positive" 運動抵制越趨保守的第二波女權運動,提倡性工作權、性愉悅、(女性)身體自主權等讓性更加公眾化或甚至民主化的主張。但隨著新自由主義經濟發展,個人主義和消費主義伴隨著網路工具的盛行,「解放身體」這項源起於街頭的運動已被娛樂產業和性產業,成功地轉化並收編為盈利的工具,尤其是當性產業的成本已經可以被壓低至一人在家透過相當低技術的電腦、手機、和基礎的網路設備,上傳個人的裸露影像或者經營性愛電話服務。因此,運用女體的再呈現來作為一項女權運動,在性化的身體被大量使用來增加傳遞率和銷售率的當今脈絡下,本來就有它抵抗主流權力的限制。

此次臺灣解放乳頭的事件中,也引來性別運動圈的爭論,若解放乳頭運動的原本目標是打破性別對於女體和非女體的不平等性化和窺視,強調「性權」的其中一派也借題發聲,批判這項目標下的解放乳頭,只是為了「將性與身體切割」,因此更加地污名化了因為勞動而無法將性與身體切割的性工作者,或者是那些「不合格的乳頭」──醜的、過大的、顏色怪異的──使它們無法成為良善的「去性身體」而被更加地性化。

這樣強調身體為性化主體的批判值得反思,但不甚完整。女性主體奪回被凝視的被動位置,並不一定是否定自己的身體為「性的身體」,而是除去「性的羞辱」──乳頭為必須隱藏的、扭捏的、不雅的、只屬於丈夫的。如同劉美妤等人發表的聲明:「男體和女體同樣有著情慾連結,獨性化或去性化個別性別的身體樣貌,都是很奇怪的事。」若是要直接跳過女體被長期視為羞恥物體因此抗爭的歷史,而相反地去主張「全面的性化」,也無法逃脫不同身體被賦予的不對等的性羞辱和性審查,反而掉入當下新自由主義性盈利經濟的邏輯──任何身體部位都可以從主體拆解、性化、並納入消費市場。

窺視的慾望 vs. 監視的政治

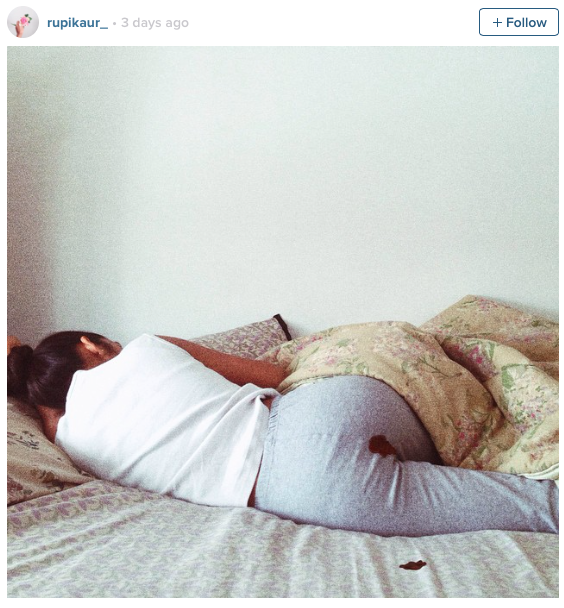

Photo credit: Rupi Kaur

解放乳頭運動所展現的不僅僅是再呈現女權政治(representational feminist politics)的限制──「好的」/「壞的」揭露成為了討論焦點,卻忽略了「揭露」特定身體部位如何成為一種獨立的窺視慾望和監視政治的輪迴。加拿大多倫多的藝術家 Rupi Kaur 同樣是在今年三月上傳一張後製的著衣女性流經血的照片到 Instagram,被檢舉而後取下,引起網路上的極大爭議。除了如同和 Free the Nipple 運動同樣地挑戰主流社群網路對於何謂「正當」女體呈現的界線之外(乳頭和經血 = 女性羞辱),Kaur 的作品更清晰地表現了當代女權運動的限制和矛盾。當她的照片被 Instagram 因為不合乎社群規範而取下後,她發表了這樣的聲明:「謝謝 @instagram 給予完全是我的作品創作一開始想要批判的回應。你刪除了一個全身穿著衣服流著經血女人的照片,你表明這張照片觸犯了守則,但我作品所呈現的內容並沒有違反任何一條社群守則。相片中的女孩全身穿著衣服。這張照片是我的。它沒有攻擊任何族群,也不是一個垃圾發文。因為它並沒有破壞任何規則,我會再上傳一次。當這個網頁中充滿著無數個被物化、色情化、甚至去人性化對待的女人(並且多數是未成年)的照片和帳號,我不會向這個仇恨女性的社會道歉,這個容許我的身體穿著一件內褲卻不容許我有一點經血漬的社會,謝謝。」(筆者翻譯)

在此類反監察(anti-censorship)的運動之中,被窺視後被噤聲經常成為運動的唯一目的,如同 Kaur 自己在聲明中所強調的,創作這一系列的作品正是要證明社群網路對於女體的不平等審查制度。「女權主義者因為具有爭議性的藝術聲明受到監察」這樣的再呈現,快速地被媒體經過性化的渲染後宣傳。這類事件,為何會比任何其他種類的女權運動都容易成為大眾的焦點?同樣的我必須再次借用 Sara Ahmed 的論點,因為我們對於女體的曝露和女體的恥辱有一種由偷窺慾望引起的「敘述投資」,它納入大眾對於女體所能產生作用的想像──禁忌的曝光──想看卻看不到的道德規範,反而增長了它的情色盈利潛能。因此,這樣的再呈現運動經常落入它一開始想要對抗的機制,那便是女性身體的差別待遇,那將女性身體部位的揭露和不揭露作為道德範疇的分割的權力分配。這樣的辯論因為它煽動產生的噤聲,而成為了另一個嶄新的舞台,被媒體利用消費另一波的新聞循環。在「性化」不再是一個純粹道德禁忌,更是藉由道德禁忌來消費情色慾望的政治經濟之下,加上主流運動對於性別政治的邊緣化,再呈現女權政治的危機在於必須靠著被不斷地噤聲來回收自己的批判性和對時事的關聯性,因此,難有運動或理論上的新突破。

再呈現所引起的壓迫轉化

Photo credit: Altaf Qadri/AP

中國政府收押五名女權主義者 37 天的這個事件(在四月十三日她們終於被保釋),更是另一個當今女權運動若不妥當處理「窺視慾望」而將有潛在被主流權力收編危機的例子。這五名年輕的女權主義者因為進行反性騷擾的宣傳被逮補的消息,被西方主流媒體關注並宣傳,一方面是因為全球女權主義者的聲援和串連,一方面更是因為大眾對於「女權主義者受到中國政府監察」的敘述投資。因為「中國」被西方想像成一個不容許女性平權的極權社會,才使得女權主義者被逮捕這項新聞成為(西方)觀眾可以立刻同理的再呈現:「看!那些父權的中國沙豬!欺凌年輕的女性!」身為有色人種女權運動者,必須非常謹慎地處理當下運動中容易藉著女權主義名義再造的壓迫轉化。如同我在文章一開始提到的,將這次的解放乳頭事件冠上「太陽花運動」的稱謂,除了是不合乎現實的陳腐媒體渲染技巧外,也更加顯現了女權主義運動必須的「被性化」和次要性。

身為性別研究的大學講師,在課堂中我的學生經常對於主流媒體如何物化女性身體這個議題有極大的興趣,因此在報告時會不斷地呈現女性被性化的影像。在美國教學近五年以來,我也開始懷疑,究竟這樣的不斷重複的再呈現,除了單純「提昇意識」外,是否真能達到女權主義的意義?或是,這不過是另一種型態的消費女體和壓迫?後來我認為,每一次的再呈現,都必須結合對於當下性權力運作的謹慎審思,比如性產業的普及化和數位化、身體部位脫離主體的消費性、或者是性恥辱的種族主義等等,而非純粹停留在「去性化」或「全面性化」的單層次討論,才能離開「窺視慾望」和「監視政治」這兩者共同建構的性恥辱辯論,到頭來,讓憎恨女體卻又靠女體消費的主流媒體,再賺上一輪新聞循環。

此文章首先發表在 New Bloom|破土雜誌、和 The News Lens 關鍵評論